¶ Avant-Propos

Avant toute chose, il est essentiel de comprendre que les règles et usages présentés ici ne sont pas de simples détails d’univers : ils constituent le socle même de la vie en cité.

Ils définissent les rapports entre les classes, la manière de se comporter, de parler, de s’habiller, de commercer ou même de prier. Ces codes, qu’ils soient implicites ou écrits, façonnent le monde et ceux qui y vivent.

Tout personnage, qu’il soit humble serf ou mercenaire aguerri, a nécessairement conscience de ces lois sociales. Les ignorer en jeu reviendrait à jouer un personnage sans repères ou pire, un insensé. Le respect de ces usages ne limite pas le rôle, il le renforce : comprendre les convenances, c’est savoir quand les contourner, les provoquer ou les défier avec justesse.

Les bases d’une société sont son ciment : sans elles, tout s’effondre.

Prenez donc ces règles non comme des chaînes, mais comme le souffle du réalisme ; celui qui fait d’un monde une véritable civilisation.

💡 Parallèle contemporain : de même qu’aujourd’hui l’on n’arpenterait pas une ville en gilet pare-balles ou en apostrophant une figure d’autorité avec familiarité, il serait incongru, voire dangereux, d’adopter des manières étrangères aux usages du temps. Ces codes sont le fil invisible qui distingue le civilisé du marginal.

¶ Comportement envers le Peuple

Les gens du commun se doivent mutuel respect et mesure. Si les convenances sont moins strictes qu’entre castes, l’usage demeure empreint d’urbanité et de retenue.

Entre alleutiers, artisans et serfs affranchis, le vouvoiement est d’usage lors des premières rencontres ou dans les échanges formels (marchés, contrats, ateliers). Le tutoiement n’apparaît qu’entre pairs, proches ou compagnons de longue date.

Les titres d’adresse : “bonhomme”, “bonne dame”, “compère” traduisent un respect simple et suffisent souvent à marquer la politesse, autrement, l'on appelle par le métier.

Les rixes de taverne, querelles de voisinage ou injures publiques sont considérées comme des fautes communes et peuvent mener à :

- Une amende imposée par la garde ou les mercenaires de quartier ;

- Quelques heures de pilori ;

- Voire, en cas de blessure ou récidive, une peine de geôle.

La solidarité, elle, demeure une valeur forte : on partage le pain, on se porte secours, surtout dans les bas-quartiers où la misère frappe plus fort. Mépriser ou malmener un mendiant, un vieillard ou un infirme est perçu comme un geste honteux, voire sacrilège.

Le peuple n’est pas sans rudesse, mais il a mémoire des siens ; chacun sait qu’en un souffle, la fortune d’un jour peut devenir la pauvreté du lendemain.

¶ Comportement envers les Hautes-Castes

L’attitude à tenir devant les nobles, hauts-bourgeois, membres du clergé ou érudits se doit d’être irréprochable. La hiérarchie est au cœur de l’ordre social et tout manquement à l’étiquette peut être interprété comme une insulte, voire une provocation.

Le peuple est tenu de marquer sa déférence :

- Incliner la tête ou se découvrir lorsqu’un noble ou un haut dignitaire s’adresse à vous.

- Employer le vouvoiement en toute circonstance, et les titres appropriés : Monsieur, Madame, Votre Grâce, etc…, selon le rang.

- Éviter tout contact physique, tout ton familier, toute plaisanterie ou interruption inopportune.

Les hautes-castes, pour leur part, ne sont nullement tenues de rendre la politesse ; elles peuvent se montrer brèves, condescendantes, ou simplement distantes. Ainsi va l’ordre établi.

Le mépris ou la désinvolture envers un noble, un prêtre du Completionem ou un adjuteur, un érudit équivaut à un outrage. Selon la gravité, il peut conduire à :

- Une amende infligée sur-le-champ ;

- La mise au pilori pour quelques heures ;

- Voire la détention en cas d’insulte publique ou de menace.

Il est attendu de chacun qu’il sache tenir sa place : l’humilité fait la dignité des petites gens, comme la mesure fait la noblesse des grands.

¶ Notions de décence et de convenance

Il est essentiel de comprendre que les notions de pudeur et de bienséance à Hennequince ne reposent ni sur le genre ni sur l'orientation sexuelle, mais sur la lisibilité sociale du corps et le respect de l’espace public.

La décence ne se définit pas par ce que l’on est, mais par la manière dont on se présente aux autres : posture, tenue, retenue du geste et du verbe.

Certaines expositions corporelles sont jugées inconvenantes non pour des raisons morales, mais parce qu’elles rompent l’équilibre attendu de la vie en cité :

- épaules, gorge ou chevilles découvertes hors contexte ;

- tissus trop fins, trop courts ou trop moulants ;

- vêtements manifestement associés aux métiers du plaisir portés hors de leur cadre.

Ces usages s’appliquent à toute personne, indépendamment de son genre (Voir la page expliquant l'absence de sexisme).

À l’inverse, les robes longues, tuniques, bures, pantalons, tabliers de travail, manches couvrantes et voiles sont considérés comme des marques de décence lorsqu’ils ne compromettent ni la mesure ni la retenue.

La propreté du vêtement, la sobriété du ton et la maîtrise du geste sont les signes d’un individu éduqué.

Torse nu en public, gestes excessifs, voix trop haute, rires débridés ou main portée à l’arme sans motif sont perçus comme marques de vulgarité ou de mépris des usages.

En toute chose, la mesure prime :

- les élans d’affection en public sont inappropriés ;

- la familiarité envers un rang supérieur est une faute grave ;

- l’attitude doit être droite, le regard mesuré, le verbe contenu.

Ainsi, la décence ne se limite pas au vêtement : elle reflète la place sociale, l’éducation et la conscience de l’ordre établi.

¶ Couleurs et Tissus

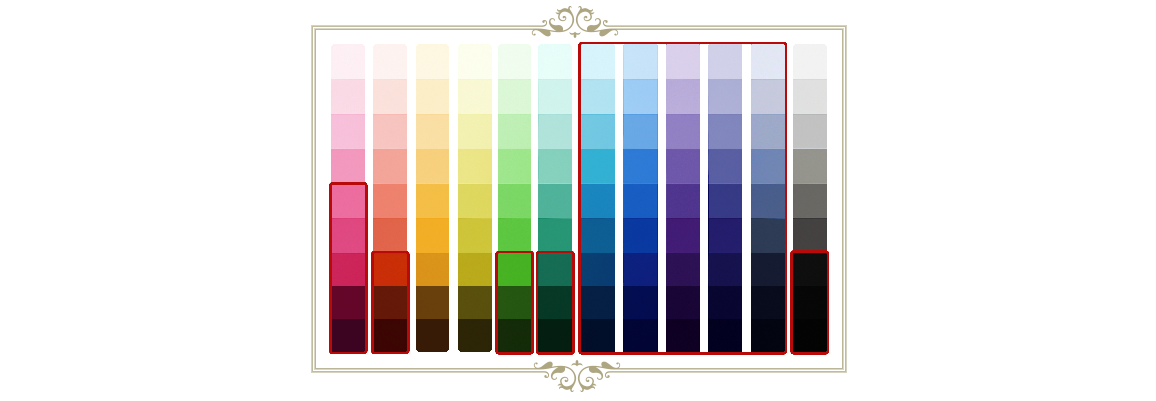

Les couleurs sont un signe de rang et de fortune.

Si les teintures se trouvent plus aisément qu’antan, leur coût demeure un indicateur visible du statut social. Les vives couleurs tels le bordeaux, le bleu sous toutes ses nuances, le violet, le noir profond, le vert émeraude, de même que les fils d’or sont réservés à la noblesse et à la haute bourgeoisie.

Le peuple, quant à lui, se pare de teintes éteintes et pâles : beige, lin, brun, gris, vieux rose ou vert d’eau.

Le non-respect de ces usages, profondément ancrés dans les mœurs, vaut réprimande, amende, voire correction pour l’individu fautif et le tailleur ayant exécuté le vêtement.

Dans les petits bourgs isolés, la tolérance peut parfois être plus grande, mais il reste risqué pour un roturier de s’afficher dans des étoffes d’apparat : l’ostentation est vite jugée comme insolence.

Enfin, plus la couleur est vive, plus le colorant est cher ; ainsi, les vêtements des puissants ne se distinguent pas seulement par leur coupe, mais par la richesse de leur teinte.

Légende : les couleurs entourées en rouge sur l’illustration sont celles strictement réservées à la noblesse et à la haute bourgeoisie.

¶ Bijoux et Ornements

Les bijoux obéissent au même ordre hiérarchique que les vêtements.

Pour les basses castes, l’or est strictement interdit : il est l’apanage des nobles et des grands érudits.

Le laiton, le bronze, le cuivre et parfois l’argent sont tolérés selon la condition.

L’argent demeure le plus noble des métaux accessibles au peuple ; symbole de pureté et de discrétion quand bien même il précède l’or dans la hiérarchie symbolique.

Les bijoux communs sont plus épais, grossiers et simples, rarement ciselés ; à l’inverse, les pièces d’orfèvrerie nobles se reconnaissent à la finesse du travail et à la légèreté des formes.

Il est mal vu pour un roturier d’arborer trop de bijoux, ou d’en porter d’ample dimension : une telle ostentation est jugée vulgaire et perçue comme caricature d’opulence.

Un anneau sobre, un pendentif discret ou un bracelet ouvragé suffisent à marquer la décence.

Légende : les couleurs entourées en rouge sur l’illustration sont celles strictement réservées à la noblesse et à la haute bourgeoisie. Celles en vertes sont tolérées pour le peuple. Ces exemples font office de référence également en terme de couleurs pour les métaux représentés en jeu, sur les skins.

¶ Chasse et Vivres

La chasse est interdite sur les terres d’un seigneur : y braconner est un crime puni avec sévérité.

La population vit essentiellement de pain, légumes et céréales.

La viande, denrée rare et chère, provient de l’élevage domestique (poules, lapins, chèvres) ou des fermiers des alentours.

La pêche, en revanche, est tolérée sur les rivières, étangs ou côtes proches.

Les marchés regorgent davantage de légumineuses, œufs, fromages et racines que de gibier.

¶ Armes et Armures

Il est formellement interdit d’entrer dans une cité avec une arme dépassant un empan (soit environ 20 centimètres).

L’épée, la dague longue, autres armes et toute pièce d’armure doivent être remises à la garde aux portes de la cité.

En échange, l’individu reçoit un jeton nominatif lui permettant de récupérer ses effets à sa sortie.

Tout manquement à cette règle peut mener à confiscation définitive, voire à arrestation si la personne est suspecte.

Les mercenaires n’échappent pas à cette règle, sauf s’ils sont en mission officielle sous l’autorité d’un employeur ou d’une garde civique.

Dans ce cas, ils sont autorisés à porter leurs armes pour une durée limitée, le temps d’exécuter leur tâche.

Hors mission, ils déposent leur armement comme tout citoyen.

¶ Mercenaires et Devoirs

Les mercenaires ne sont ni vagabonds ni hors-la-loi.

Engagés par contrat, ils répondent aux autorités locales ou à un employeur dûment reconnu.

Ils font régner l’ordre dans les bas quartiers, là où la garde, souvent occupée par les affaires de la haute société, ne s’aventure guère.

Ils assurent donc le rôle d’une police populaire, parfois brutale mais nécessaire.

Leur conduite est néanmoins surveillée : un mercenaire indiscipliné, soupçonné d’abus ou d’excès, s’expose à des sanctions sévères, voire à la radiation de sa compagnie.

¶ Mendicité et Honneur

La mendicité n’est pas commune.

La société, bien qu’inégalitaire, repose sur la solidarité de proximité : le pain se partage, les familles s’entraident, les voisins se soutiennent.

L’indigence n’est pas une honte, et les âmes pieuses voient dans l’aumône un devoir de foi.

Être pauvre ne retire pas l’honneur d’un individu : un artisan honnête vaut mieux qu’un noble déchu.

Les mendiants ne sont donc pas chassés à coups de pied, mais souvent accueillis, nourris, voire employés en échange d’un service.

À Chasteau-Levallac toutefois, la situation diffère. L’afflux de réfugiés ayant fui les guerres et les fléaux a engendré une véritable crise de la misère : les rues regorgent de mendiants, d’enfants affamés et de blessés.

¶ Éducation et Connaissances

Le savoir est réservé aux gens instruits : scribes, prêtres, érudits et nobles.

La plupart du peuple sait lire les enseignes, compter et reconnaître les symboles de foi, mais ignore la géographie du monde ou l’histoire des autres nations.

Les Terres Australes, les tribus nisèbes ou certains peuples lointains sont inconnus du commun : leur existence relève presque du mythe pour la majorité.

L’éducation est transmise par les précepteurs ou le clergé pour ce qui est du petit peuple.

Les écoles sont rares, et le savoir se paie.

¶ Foi et Déférence

La foi demeure le ciment du monde.

Chaque cité, chaque hameau vit au rythme des cloches, des fêtes religieuses et des serments prononcés devant les autels.

La foi guide la morale, la justice, et les convenances sociales.

Parler contre le divin ou se moquer des dogmes établis revient à se placer hors du monde.

La tolérance existe, certes, mais la piété reste un marqueur de respectabilité.

¶ Rapport à la Prostitution

L’échange charnel, lorsqu’il est consenti et encadré, n’est point déshonorant. La prostitution, loin d’être un crime, est reconnue comme un métier licite, tant qu’elle demeure régie par les autorités locales et respectueuse des convenances publiques.

Les maisons closes, appelées maisons de réconfort ou hospices des sens, sont déclarées auprès du bourgmestre et soumises à une taxe mensuelle. Elles assurent logis, soins et protection à leurs pensionnaires, sous la surveillance des mercenaires de quartier.

Les travailleuses et travailleurs du corps y sont considérés comme des artisans du plaisir, parfois même des confidents pour les puissants, et ne sauraient être insultés ni molestés sans encourir la loi.

Toutefois, l’exercice doit se faire dans la décence et la discrétion :

Les actes charnels dans les rues, les places ou les édifices religieux sont sévèrement punis ;

Le racolage public est interdit ;

Les maisons doivent demeurer closes la nuit tombée.

La prostitution libre, exercée sans établissement, est tolérée tant qu’elle reste silencieuse et consentie. Les contrevenants aux règles d’hygiène ou de respect mutuel sont remis aux autorités ou bannis des quartiers fréquentés.

Enfin, la foi ne condamne pas ces pratiques. Ainsi, les prostituées, hommes comme femmes, sont perçus comme des membres du peuple, dignes de protection, non comme des hors-la-loi.